Notizie del giorno per documentarsi su ciò che accade nel mondo

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Lo stato di severità idrica a scala nazionale Ispra

Euro parlamento - Protezione e gestione delle risorse idriche

Mit Comunicazione News Infrastrutture idriche renderle efficienti sicure e resilienti

Mimit Incentivi per gestione delle risorse idriche - Water for all

Eni Sostenibilità Ambiente - Le risorse idriche

Direzione generale - Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche Ussri

Trento - Carta delle risorse idriche

Toscana Gestione delle risorse idriche - Regolazione dei prelievi

Sit Puglia Procedimenti relativi all'acqua

Torino Ambiente Le risorse idriche

Ansa - Anche in Italia il problema delle risorse idriche sarà aggravato dal cambiamento climatico

Il Sole 24 ore Emergenza acqua L'Italia perso in trent'anni il 20 % delle risorse idriche

Acqua e sostenibilità - Come affrontare l'emergenza idrica globale

Idee green Risorse idriche del Pianeta

National Geographic - Il problema idrico italiano è tempo di tagliare gli sprechi

![]()

![]()

I MILLE PERCHÉ - GEOGRAFIA - LE RISORSE IDRICHE

[Idrico = Relativo all'acqua]

PERCHÉ L'ACQUA CHE BEVIAMO È POTABILE?

L'acqua, questo liquido composto da due parti di idrogeno e da una d'ossigeno, è la base e la principale componente di tutti gli organismi viventi. Essa, dunque, non solo è necessaria per le creature che vi abitano ma anche per quelle che popolano le terre emerse.Senza l'acqua [ppt di Lia Maiono] nessuna pianta e nessun animale potrebbe compiere le funzioni biologiche.

L'acqua è abbondante in natura, costituendo più dei tre quarti della superficie del nostro pianeta.

In massima parte è acqua marina che, per le sue caratteristiche fisiche e chimiche, non è potabile, mentre variamente distribuita ed utilizzabile è l'acqua delle terre emerse che l'uomo sfrutta per bere e per scopi agricoli ed industriali.

La composizione chimica delle acque naturali dipende dalla natura dei terreni in cui esse scorrono o vengono raccolte e dal numero di elementi chimici in esse presenti oltre all'idrogeno e all'ossigeno. Le più importanti caratteristiche chimiche e fisiche delle acque naturali da cui dipende la loro utilizzazione sono: acidità, durezza, odore, salinità, sapore, temperatura e torbidità.

L'acidità dipende dalla presenza di acidi disciolti (carbonico, solforoso, borico, cloridrico etc.); la durezza è dovuta ai sali di calcio e di magnesio; l'odore soprattutto alla presenze di idrogeno solforato che può dipendere da gas endogeno e da sostanze organiche in putrefazione la salinità, detta anche «residuo fisso», è data dal peso delle sostanze contenute in un litro d'acqua e si può definire facendo evaporare l'acqua e seccando il residuo; il sapore, secondo le sostanze disciolte, può essere dolce, salato, acido o amaro; la temperatura dipende dalle condizioni termiche del suolo e dell'aria con cui le acque sono state in contatto: alcune acque di profondità, ad esempio, hanno temperature molto più elevate della media normale e sono chiamate «acque termali», mentre l'acqua potabile dovrebbe avere una temperatura compresa tra i 6 e i 14 gradi; la torbidità, infine, è causata da sostanze argillose e da idrossidi di ferro in sospensione.

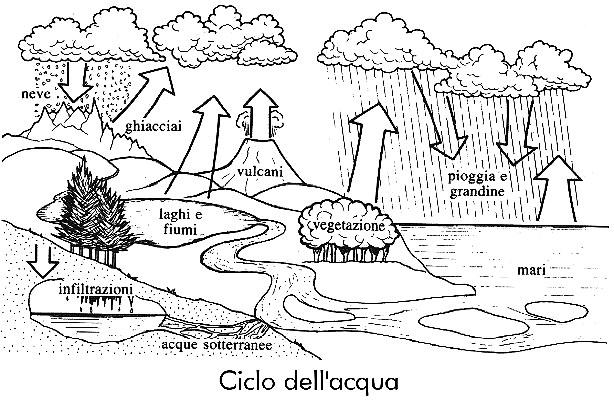

In rapporto all'ambiente in cui si trovano, le acque naturali si dividono in meteoriche e in litosferiche: le prime traggono origine dalla condensazione del vapore acqueo atmosferico che proviene dall'evaporazione delle acque di superficie e ritornano sulla terra sotto forma di pioggia; le seconde sono sia le acque che scorrono sulla superficie terrestre sia quelle del sottosuolo.

Le acque di superficie, di cui abbiamo già parlato, sono costituite dal mare, dai fiumi e dai laghi, mentre quelle sotterranee provengono dalle acque meteoriche che penetrano nel sottosuolo attraverso strati permeabili e vengono raccolte, non appena incontrano strati impermeabili, in falde acquifere di più o di meno notevole entità.

Le acque sotterranee hanno una grandissima importanza nella vita dell'uomo. Quando sgorgano naturalmente all'esterno, possono costituire la sorgente di un fiume o di un lago e, a seconda della loro temperatura e della loro composizione chimica e fisica, possono fornire acque termali o minerali. Se poi la falda acquifera viene a formarsi in uno strato sotterraneo a conca può essere raggiunta grazie ad un pozzo artesiano o modenese.

Questi pozzi, scavati in luoghi opportuni, permettono di portare alla luce l'acqua sfruttando il principio dei vasi comunicanti oppure utilizzando delle pompe.

Per potere essere destinata ad uso alimentare l'acqua deve possedere determinati requisiti di purezza, oltre a certe particolari caratteristiche chimiche e fisiche.

Per quanto riguarda la purezza, non deve contenere un'eccessiva quantità di batteri e per nulla germi patogeni che potrebbero provocare e diffondere malattie epidemiche.

Perciò deve essere sottoposta ad esami chimici e batteriologici, unitamente al terreno in cui scorre o è raccolta.

L'esame chimico deve stabilire se vi siano sostanze, organiche o inorganiche, che rivelino la possibilità di inquinamento causato da infiltrazioni di rifiuti animali, quindi se vi siano sostanze minerali di per sé dannose. L'esame batteriologico, infine, deve stabilire il numero dei batteri contenuti nell'acqua e ricercare i microbi patogeni (ad es. i bacilli del tifo, della dissenteria, ecc.).

Non sempre le acque destinate ad usi alimentari, specialmente quelle di superficie, presentano tutti i requisiti di purezza richiesti.

Perciò, prima di essere distribuite, devono essere sottoposte a speciali trattamenti tesi ad una completa depurazione e, se necessario, ad un arricchimento delle proprietà fisiche e chimiche. Tali trattamenti comprendono operazioni di chiarificazione, di filtrazione e di sterilizzazione. La chiarificazione si ottiene lasciando riposare l'acqua in grandi bacini affinché depositi a poco a poco le sostanze intorbidanti in sospensione la filtrazione si effettua facendo passare l'acqua attraverso letti di granuli di sabbia e di carbone; la sterilizzazione si può ottenere con mezzi chimici e fisici: nel primo caso si aggiungono all'acqua sostanze ossidanti (ozono, cloro e composti del cloro) che, producendo ossigeno, fanno sì che esso distrugga le sostanze organiche esistenti e quindi anche gli eventuali microbi, mentre nel secondo caso si porta ad ebollizione l'acqua per uccidere col calore ogni germe patogeno.

L'ebollizione presenta però l'inconveniente di eliminare i gas disciolti e di intorbidare l'acqua, provocando la precipitazione del carbonato di calcio e alterandone perciò il sapore e la digeribilità. All'ebollizione si preferisce, quando è possibile, l'azione microbicida delle radiazioni ultraviolette facendo passare l'acqua davanti a lampade a vapori di mercurio o immergendo queste nell'acqua.

![]()

![]()

PERCHÉ BEVIAMO L'ACQUA MINERALE?

Le acque sotterranee che sgorgano spontaneamente in sorgenti naturali e che posseggono caratteristiche fisiche e chimiche tali da poter essere considerate in possesso di virtù terapeutiche, si chiamano «acque minerali» e rivestono particolare importanza sia dal punto di vista medico che da quello commerciale.Esse risultano molto utili al nostro organismo grazie all'insieme delle varie sostanze minerali disciolte e soprattutto grazie alla loro purezza dal punto di vista batteriologico.

Le acque minerali, a seconda delle sostanze che hanno disciolte in sé, vengono divise in acque salse (ad es. salso-solfato-alcaline, salso-bromoiodiche, ecc.), acque sulfuree che sprigionano il caratteristico odore di uova marce a voi senz'altro noto, dovuto alla presenza d'idrogeno solforato, acque arsenicali, acque bicarbonate, acque solfate ed acque ferrugginose di colore rosso a causa della precipitazione, a contatto con l'aria, degli ossidi di ferro in esse disciolti.

![]()

![]()

Acqua

In chimica, composto di formula H2O, diffuso in natura nei tre stati d'aggregazione della materia. Nel linguaggio corrente si intende in genere l'acqua allo stato liquido, che per la sua abbondanza sulla superficie terrestre e negli organismi viventi fu dagli antichi considerata uno degli elementi fondamentali che costituivano i corpi naturali.

Per molto tempo l'a. fu considerata come un elemento. Nel 18° sec. A. L. Lavoisier ne stabilì, fra i primi, la composizione e il metodo di sintesi. L'a. si forma per azione dell'idrogeno sui composti ossigenati, per combustione dell'idrogeno o di composti contenenti idrogeno ecc., ma normalmente essa non si prepara mai per sintesi data la diffusione con cui è presente in natura.

Gli stati di aggregazione rappresentano anche le varie fasi di un ciclo chiuso cui l'a. è sottoposta per azione del calore solare: dalla superficie marina o terrestre l'a. sale per evaporazione nell'atmosfera, dove condensa e ricade sulla Terra sotto forma di pioggia, neve, grandine, brina e rugiada; di essa parte resta in superficie, parte, attraverso fori e spaccature delle rocce, scende in zone più o meno profonde, nelle quali, arrestata dall'incontro di terreni impermeabili, scorre con leggi analoghe a quelle delle a. superficiali finché, per via naturale o per richiamo provocato artificialmente, ritorna in superficie, dove ricomincia il ciclo. Non tutta l'a. che arriva al suolo ritorna in circolazione, perché una certa porzione reagisce chimicamente con altre sostanze e non ricompare come a. finché nuovi processi geochimici non la liberano dalle sue combinazioni; la perdita è compensata dalle a. di nuova formazione che si originano nelle grandi profondità per reazione dell'idrogeno e dell'ossigeno ad alta temperatura (a. giovanili).

Nel compiersi di tutto il ciclo idrologico l'a. viene a contatto con sostanze solide, liquide e gassose, che in parte essa dissolve o porta in sospensione; l'a., dunque, non è mai pura, e ciò vale anche per quella meteorica che, attraversando strati più o meno spessi dell'atmosfera, ne dissolve alcuni componenti e ne trascina il pulviscolo in essa presente. Quando l'a. contiene dell'aria disciolta in essa (e talora anche altri gas) si dice aerata; quando vi siano stati eliminati l'aria o anche altri gas, si dice disaerata.

L'acqua distillata

A. chimicamente pura ottenuta dalla depurazione di quella comune; più corretta è la denominazione a. deionizzata o a. demineralizzata. La depurazione si può realizzare per evaporazione o con altri sistemi (scambio ionico, elettrodialisi, osmosi inversa). Generalmente non si utilizzano le prime porzioni dell'a. che evapora e si arresta il procedimento quando si è evaporato il 75-80% dell'a. di partenza. Per distruggere le eventuali sostanze organiche inizialmente si aggiunge un po' di permanganato potassico. Per l'evaporazione di notevoli quantitativi di a. (per industrie farmaceutiche, alimentari, alimentazione di caldaie ad alta pressione, elettrolizzatori, accumulatori ecc.) si ricorre a evaporatori a effetto multiplo o a termocompressione. A. completamente o quasi demineralizzata si può avere anche con resine scambiatrici.

Caratteristiche chimico-fisiche

La molecola dell'a., H2O, ha una struttura a forma di V (con diversi sistemi si è anche potuto misurare l'angolo formato dai due legami O-H che è di circa 104,5°). Le proprietà chimiche e fisiche dell'a. liquida sono fortemente influenzate dalla presenza di un particolare tipo di legame nella molecola, detto legame idrogeno, che si stabilisce fra l'ossigeno di una molecola e l'idrogeno di un'altra, comportando un'aggregazione che giustifica proprietà molto differenti. L'elevato valore della costante dielettrica dell'a. ne fa uno dei liquidi di più alto potere dissociante o ionizzante; gli acidi, le basi e molti sali in essa disciolti si dissociano, più o meno, in ioni (che vi si conservano in virtù appunto dell'alto valore della costante dielettrica e che sono della massima importanza per l'effettuarsi delle reazioni in soluzione, per i fenomeni e i processi d'elettrolisi). La stessa a. è dissociata, debolmente, nei suoi ioni, e questo permette la spiegazione dei fenomeni d'idrolisi che in essa avvengono. In fase vapore, la molecola H2O subisce un'altra dissociazione, termica, secondo lo schema 2H2O−►◀−2H2+O2, che diviene sensibile a una temperatura dell'ordine dei 2.000 °C e cresce al di sopra di questa.

Le soluzioni acquose

L'a. ha proprietà solventi verso la maggior parte dei composti; gli acidi, gli ossidi, i sali anidri vi si dissolvono con sviluppo di calore (causa l'idratarsi dei loro ioni), mentre i sali idrati in genere si dissolvono producendo un raffreddamento della soluzione. Dalle soluzioni acquose molti sali cristallizzano anidri mentre altri cristallizzano trattenendo a. in un dato rapporto, formando cioè dei sali idrati definiti. L'a. si combina con molti metalli (con quelli alcalini a freddo, con altri a caldo), con gli ossidi (formando gli idrossidi), con le anidridi (formando gli acidi); presenta la proprietà di catalizzare molte reazioni che in sua assenza avverrebbero con difficoltà.

Approfondimento

L'acqua è essenziale alla vita, ma questa risorsa non è disponibile in quantità illimitate sul nostro pianeta. Sebbene infatti la Terra appaia a chi la osservi dalla spazio un pianeta colorato di azzurro per la presenza delle immense distese oceaniche, solo una piccola frazione dell'acqua presente su di essa è effettivamente utilizzabile per le esigenze umane. Questa risorsa vitale deve dunque essere preservata, governata e resa disponibile a tutti, anche per evitare, in casi estremi, conflitti tra gli Stati.

Una risorsa scarsa

Di tutta l'acqua presente sulla Terra solo il 2,5% è dolce. La parte restante appartiene a mari e oceani. Di questo 2,5% il 68,9% è imprigionato nelle nevi e nelle calotte polari, il 30,8% è contenuto nelle falde o nel sottosuolo e solo lo 0,3% scorre in superficie in laghi e fiumi. L'acqua che può effettivamente essere utilizzata è meno dell'1% del totale di quella dolce. Nello studio dei cicli dell'acqua dolce si distingue fra acqua verde e acqua blu. La prima è l'acqua piovana che permette la sopravvivenza di molti ecosistemi e in parte sostiene l'agricoltura, mentre la seconda è l'acqua utilizzata dall'uomo e prelevata dalle falde acquifere e da laghi, fiumi o altre riserve. Si stima che la quantità di acqua blu totale sia di ca. 40.000 km3 all'anno, e di questi circa il 10% sia utilizzato dall'uomo. L'effetto congiunto dell'aumento demografico, della riduzione delle risorse, dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento si traduce in una progressiva riduzione della quantità di acqua dolce disponibile per persona, che dovrebbe passare dagli attuali 6.600 m3 per persona all'anno a 4.800 m3 nel 2025. Questa quantità è ancora superiore, e di molto, rispetto a quella necessaria per la sopravvivenza, che è stimata in 1.700 m3 l'anno, livello sotto il quale scatta la definizione di stress idrico. Sebbene dunque vi sia ancora abbastanza acqua sul nostro pianeta, questa risorsa sta lentamente diminuendo. Inoltre, l'acqua è distribuita e utilizzata in maniera disomogenea: per es. un abitante dell'Africa subsahariana utilizza fra 10 e 20 l al giorno, un europeo in media 200 l, mentre un cittadino del Nord America circa 350 litri.

Gli usi dell'acqua

L'acqua è utilizzata per ca. il 66% per scopi legati all'agricoltura, per il 10% per usi domestici, per il 20% dall'industria e per il 4% è perduta dalle riserve a causa dell'evaporazione. Per produrre un kg di patate occorrono complessivamente circa 100 l di acqua, per un kg di riso 1.400 l, mentre per una bistecca sempre da 1 kg, 13.000 litri. Per fare un confronto, la produzione di una tonnellata di acciaio richiede 11.000 litri. Sebbene l'agricoltura sia responsabile da sola dell'utilizzo dei due terzi delle risorse idriche, buona parte dell'acqua utilizzata per questo scopo non viene dispersa definitivamente, ma rimane in circolo, essendo parzialmente riassorbita dalle falde. La stessa intensa evaporazione produce dei cambiamenti nei microclimi capaci di aumentare la piovosità, restituendo così in loco l'acqua utilizzata.

Le strategie da adottare

Si parla spesso dell'acqua come 'oro blu', per analogia con il petrolio, detto 'oro nero' per sottolineare come sia considerata una risorsa preziosa, da condividere e amministrare. Sono oltre 250 i fiumi e i laghi che delimitano confini nazionali, e spesso la gestione delle acque è causa di conflitti internazionali. La scarsità di questa risorsa è una delle cause del fenomeno dei profughi ambientali, cioè popolazioni costrette a lasciare la propria terra d'origine per le mutate condizioni ambientali, e, all'inizio del 21° sec., si stima che vi siano in tutto il mondo 1,1 miliardi di persone che sopravvivono senza avere a disposizione dell'acqua veramente potabile. Le organizzazioni internazionali sono intervenute più volte con diverse iniziative per affrontare quella che è percepita come una crisi mondiale dell'acqua. La Dichiarazione del millennio dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), del 2000, stabilisce tra gli obiettivi dell'umanità quello di dimezzare entro il 2015 la percentuale di popolazione mondiale che non ha accesso a un'acqua veramente potabile e ai servizi sanitari di base come la rete fognaria. La strategia suggerita dal WTO (Organizzazione mondiale del commercio) per raggiungere questi obiettivi prevede, tra l'altro, la gestione privata delle reti di distribuzione dell'acqua, nella convinzione che una amministrazione in regime di concorrenza possa ridurre sprechi, ottimizzare le risorse e fornire i capitali per gli investimenti necessari. Questa interpretazione è però avversata da un vasto movimento internazionale, che propone invece un Contratto mondiale per l'acqua che riconosca il diritto inalienabile di ogni individuo a disporre della sua razione giornaliera di acqua dolce.

Le soluzioni non sono dunque a portata di mano, anche perché vi sono profonde divergenze sulle strategie da adottare. Oltre alla questione della privatizzazione, e alla nascita delle grandi multinazionali dell'acqua, i pareri divergono anche sull'utilità delle grandi dighe per governare il corso dei fiumi e creare riserve da usare anche a fini energetici; come pure sui modi migliori per amministrare l'acqua per l'irrigazione. Ogni tre anni viene organizzato il Forum mondiale dell'acqua, il primo dei quali si è tenuto a Marrakech, in Marocco, nel 1997. Proprio questi forum hanno evidenziato la diversità di posizioni esistenti. In particolare, non è stata accettata la definizione di acqua come diritto fondamentale di ogni individuo, in favore di una più neutrale formulazione di acqua come bisogno. Una differenza non solo di tipo nominalistico, ma che ha conseguenze concrete nel determinare la politica dei diversi Stati. L'innovazione tecnologica sta fornendo comunque nuove soluzioni. Si sta sviluppando una chimica attenta a ridurre il consumo di questa risorsa nelle industrie attraverso l'uso per es. di catalizzatori non inquinanti. Anche le biotecnologie potrebbero ridurre la quantità di acqua necessaria nelle coltivazioni, mentre nuove opportunità vengono dai processi di dissalazione di acqua, sempre più convenienti

![]()

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()